感染生体防御学講座のホームページへようこそ

RESEARCH

感染生体防御学講座・生体高分子健康科学講座

研究内容

細菌やウイルスによる感染症では病原体が広範囲に拡散し、市中や医療施設での感染拡大や、様々な感染症状をもたらします。特に、新興感染症や薬剤耐性微生物の出現は治療上の課題となっています。感染生体防御学講座では、感染症の予防と治療を目的とした基礎医学研究を行っています。主に細菌を中心とした感染メカニズムと、宿主免疫細胞が分泌するサイトカインを中心とした免疫応答メカニズムの両面から研究を進めてきました。

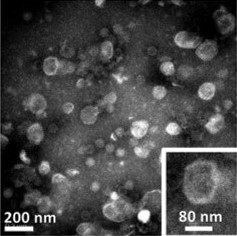

従来の研究に加え、現在私達は細胞外小胞(EV)などの分泌因子を介した病原体間および病原体と宿主間の相互作用に注目しています。微生物から放出されるEVは膜構造の内外に核酸、タンパク質性因子、糖類、脂質などの生体分子を保持し、病原性因子を宿主細胞に直接送達したり、他の病原体に情報を伝達して病原性を促進したりするのに適しています。特に、複数の病原細菌の重複感染がもたらす重症化のメカニズムは明らかにされていませんが、私達はEVを介した細菌間コミュニケーションと病原性の関わりに着目し研究を進めています。EV等のメディエーターを介した複雑な病原体間、病原体-宿主間相互作用の解明は、感染症の予防と治療に新しい戦略を提供すると考えられます。1.リステリア感染機構の解明とワクチン開発

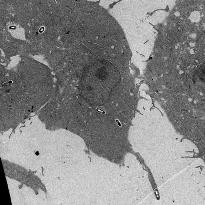

リステリアは宿主免疫を回避できる細胞内寄生性細菌で、ヒトでは日和見感染により髄膜脳炎・敗血症を引き起します。私達はこのリステリアをモデルとした感染メカニズムと宿主免疫応答の解析を行い、その毒性因子、細胞性免疫応答、宿主免疫回避、次世代ワクチン開発の研究成果について報告してきました。

-

2.黄色ブドウ球菌感染と毒素および細胞外小胞(EV)に関する研究

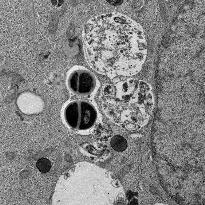

黄色ブドウ球菌は院内感染の主な原因菌であり、特にメチシリン耐性株(MRSA)は世界中の感染症治療で問題となっています。この細菌は宿主内の様々な環境下で生存し持続感染するメカニズムを持っています。同時に、この細菌は接着因子、侵入因子、溶血素など日和見感染を引き起こす毒素を複数産生することが分かっています。私達はこれまで、毒素性ショック症候群毒素1(TSST-1)と食中毒を引き起こすブドウ球菌エンテロトキシンについて、新しい機能的活性やワクチンとしての可能性について研究を行ってきました。

現在は、この菌が産生する細胞外小胞(EV)に注目しています。黄色ブドウ球菌はヒトの皮膚や鼻腔の表面によく見られるため、黄色ブドウ球菌から放出されたEVは宿主に直接影響を及ぼすと考えられます。私達はこれまで、この黄色ブドウ球菌由来EVに含まれる毒性因子を明らかにし、さらに宿主の免疫応答への影響について解析を進めています。 -

3.細胞外小胞(EV)を介した異種細菌間相互作用に関する研究

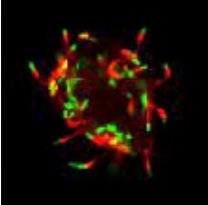

細菌間での複雑な相互作用の全容はこれまで解明されていませんでしたが、近年、細菌が放出するEVを介した異種細菌間の相互作用が注目されています。私達は、しばしば共感染が問題となる黄色ブドウ球菌と緑膿菌に注目し、EVを介した相互作用の研究を進めています。緑膿菌は一般に慢性創傷で黄色ブドウ球菌と共存しますが、その拮抗的・共栄的関係性は不明です。私たちは現在、各細菌からEVを調製し、それらの細菌増殖と病原性に対する影響を解析しています。今後EV を介したこれらの相互作用の詳細なメカニズムと共感染時の競争的優位性を解明する予定です。さらに、これらの菌によるバイオフィルム形成でのEVの機能についても研究を進めています。

-

4.低酸素環境における日和見病原体の病原性と宿主との相互作用

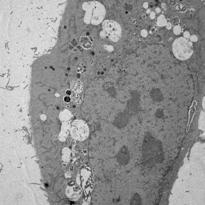

日和見感染症を引き起こす病原体は、免疫力の低下などにより生体防御力が弱まると人体の様々な環境で感染症を引き起こします。私達は、特に日和見病原体の低酸素環境への適応に注目し、感染症発症のメカニズムについての研究を行っています。私達はこれまで、日和見病原性酵母のカンジダ・アルビカンスが低酸素環境でセクレトームを変化させ、宿主免疫応答を修飾することを見出しました。また、皮膚や肺組織での院内感染で問題となる病原菌のアシネトバクター・バウマニが、低酸素環境下でEVのタンパク質プロファイルを変化させることが分かり、宿主との相互作用において役割を果たしていると考えています。現在、宿主免疫応答、細胞毒性、感染機序との関連について解析を進めています。

-

5.マイクロバイオータ(微生物叢)と宿主免疫および健康との関わり

ヒトの体内に存在する多くの常在微生物はマイクロバイオータを形成し、そのバランスは宿主免疫において重要な役割を果たしています。マイクロバイオータの乱れはアレルギーや自己免疫疾患、癌などを含む様々な疾患と関連することが近年わかりつつあります。私達は、サケ軟骨プロテオグリカンなどの天然高分子成分の摂取が免疫応答やマイクロバイオータの改善を通した健康の増進に関わると考え、様々なマウスモデルを用いた研究を行っています。

-

6.あおもり藍エキスによる抗細菌・抗ウイルス効果

あおもり藍産業株式会社において抽出された「あおもり藍エキス」に含まれる成分は病原体を含む細菌・ウイルスに対して抑制効果を示します。私たちはその活性成分と効果についての研究を産学連携で行なっています。